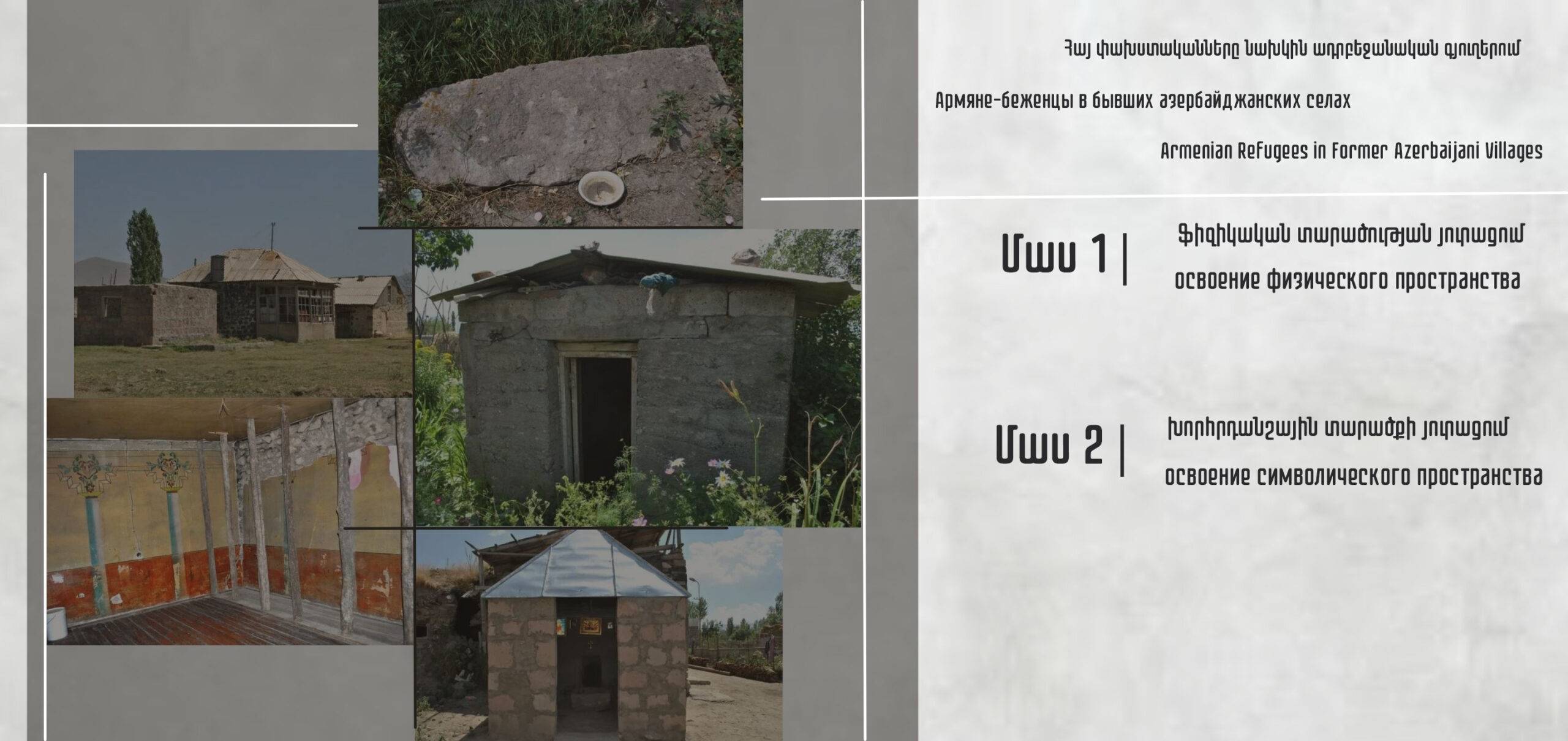

Прочитайте первую часть здесь.

Трансформацию культурно «чужого» ландшафта и конструирование новой синкретической идентичности можно проследить и на примере происходящих изменений в символическом пространстве бывших азербайджанских поселений (кладбища, локальные святыни и т.д.). Как жилое пространство деревни, так и кладбища, прилегающие к нему, до переселения были разделены на армянскую и азербайджанскую части. Это было обусловлено принадлежностью двух этносов к разным религиям — христианской и мусульманской соответственно. Новые беженские кладбища на территориях бывших азербайджанских поселений стали возникать в некоторой отдаленности от азербайджанских кладбищ, часто на противоположной стороне деревни. После переселения в Мец Масрик беженцы стали хоронить своих умерших в специально отведенной для этого части местного армянского кладбища, а в соседней деревне Сотк построили отдельное кладбище для беженцев. Для символического освоения новых мест, в первые годы переселения беженцы для своих захоронений привозили землю с могил родных из бывших деревень. В новообразованных кладбищах беженцев можно встретить надмогильные фотографии и имена людей, которые умерли в Азербайджане, так как некоторые перевозили целые могилы. На беженских кладбищах можно увидеть надмогильные плиты с изображениями прежних мест жительства: пейзажи оставленных сел, изображения домов.-Могила моего брата осталась в Ханларе. До последнего дня моя мать не хотела уезжать из Ханлара. Мой брат умер в очень молодом возрасте, мать не хотела оставлять его могилу, все повторяла: «Как я оставлю могилу своего ребенка?» Когда мои родители умерли здесь в Армении, я попросила на их надгробном камне сделать и портрет брата (ПР, Варденисский р-н, село Мец Масрик, 04.08.2014).Также были перевезены практики обустройства пространства кладбищ. Так, беженские могилы часто обнесены металлическими оградами, на могилах нередко устанавливаются скромные металлические кресты — практики, которые не свойственны местным армянам.

Азербайджанские же кладбища были полностью преданы забвению. Нередко на надгробных плитах в азербайджанских кладбищах в деревнях Мец Масрик и Сотк можно проследить следы вандализма, практики, которая свойственна для конфликтных территорий (разбитые надгробные плиты со следами от огнестрельного оружия, выковырянные глаза на фотографиях умерших и т.д.). Интересно проследить, как некое представление о сакральности тех или иных символов способствовала сохранению азербайджанских некрополей. Так, вандалами не были тронуты те могильные плиты, на которых надписи делались арабской вязью. Непонятная местным армянам арабская письменность не отождествлялась с азербайджанцами, а те плиты, на которых надпись сделана кириллицей, разбиты и осквернены[1]. Наличие в бывших азербайджанских деревнях отдельно стоящих «чужих» кладбищ, демонстрирует специфику освоения пространства села в период после переселения. Азербайджанские кладбища не рассматривались как возможные территории посмертного предания земле переселившихся в село армян, они маркированы как места захоронения «врага / людей другой веры», как пространства «чужой», не «своей» памяти и культуры.

Кроме современных кладбищ, на территории Мец Масрика существует большое количество сохранившихся средневековых надгробных плит. Локальные нарративы и сакральные практики на территории села Мец Масрик сегодня являются одним из способов установления некоторого социального равновесия между беженцами и местным населением.Здесь приходится говорить не столько об универсальных механизмах массовой религиозности, сколько о внутренних и внешних социальных факторах, определяющих специфику повседневной жизни изучаемого сообщества.

Само село было основано еще в VII-VIII вв. н.э. На его территории сохранились хачкары (крест-камни) датируемые IX-X вв. н.э., надписи на которых свидетельствуют о существовании поселения в это время.Мазра переживала свой расцвет в XIV-XVI вв. н.э., когда стала центром княжеского рода Мелик-Шахназаров.Вся центрально-западная и северо-восточная часть сегодняшнего поселения была построена на территории средневекового кладбища, где сохранились надгробные стелы, хачкары, плиты датируемые IX-XVIIвв.

Рассказы о том, как были найдены те или иные надмогильные камни широко распространены среди деревенских жителей. Обычно это короткие свидетельства, высказываемые в форме слухов, или даже определения природы данных деталей сельского культурно-исторического ландшафта. -Этот камень без креста лежал посередине нашего поля, мешал во время возделывания и посева. Мы его перенесли сюда. А он (камень) нам говорит: «я выкорчую ваши глаза, зачем вы меня сдвинули с моего места?». После этого погиб мой 15-летний сын. Он (камень) говорит мне: «я сделаю вам настолько больно, что вы сами не узнаете, как это произошло».[2] (рис. 1.)

Данная тема тесным образом связана с вопросом о так называемом «культе предков и анимизме», категориях «чистоты» / «нечистоты», «святости», «жестокости» применительно к умершим, а также с категориями «набожности» / «безбожности», «покровительства» / «не покровительства» применительно к местному населению. Согласно рассказам жителей поселения Мец Масрик, в доконфликтный период «местные азербайджанцы с почтением и некоторым страхом относились к средневековым армянским надмогильникам на которых был изображен крест». То, что старые могильники становятся объектом почитания и функционируют в качестве сельских святынь, указывает на типологическую близость этого явления с культом «неизвестных» святынь, когда случайно обнаруженные могильники становятся объектом народного пиетета и адресатом поклонения, приобретая ореол святости.

Важно иметь в виду, что древние могильники представляют собой весьма своеобразный элемент культурного ландшафта. С одной стороны, они — одно из немногих предметных свидетельств локальной истории, с другой — эти памятники имеют определенные функции и в «сегодняшней» жизни крестьянина, вследствие различных процессов вторичной ритуализации и мифологизации.Для вторичной ритуализации предметов в конкретном локусе важны акциональные и вербальные коды в традиционной народной культуре, которые вследствие накладываются на повседневные практики. После того как святыня поступает «в общее распоряжение», ее символический статус усложняется и получает отражение в разнообразных нарративах и ритуальных практиках.

«Коммунализация» святыни неизбежно ведет к повышению уровня конкуренции между отдельными семьями или сообществами, а также локальными ритуальными специалистами (гадалки, целители), претендующими на контроль над святыней. Так, современные практики (ре)интерпретации и (ре)ритуализации создают новою социальную реальность .В процессе проведения полевых исследований нередко приходится сталкиваться с тем, что значительная часть информантов избегает обращения к прошлому как принципу описания объекта. Для многих носителей традиции объяснить, чем является какая-либо «деталь» ландшафта, значит рассказать о том, что принято делать в этом месте (например, как строится обряд почитания местной святыни) или что там с кем-либо произошло (рассказы о «чудах», видениях и т.п.).

В исследуемом поле на подобные практики главным образом повлиял тот факт, что для местного армянского населения и беженцев из Азербайджана не существует общей микроисторической памяти, и отношение к религиозным практикам у данных групп сильно разняться. Так, следствием антирелигиозной политики Советского государства стало не отмирание, но реструктурация религиозной традиции. В результате для местных жителей (армян) поселения Мец Масрик религия стала по преимуществу домашней, семейной, перешла почти исключительно в ведение женщин, переструктурировалась в коммуникацию с умершими и локальными святыми. Армяне, которые переселились из Азербайджана имели свои локальные представления о христианской религиозности и практиках. К примеру, беженцы из Дашкесанского и Xанларского районов Азербайджана каждый год в третье воскресенье августа совершали большое паломничество к «Святому Панду[3] а горе Панд», которая сегодня расположена на территории Дашкесанского района. В паломничество к Святому Панду приходили целыми семьями, иногда селами, для участия в празднествах, жертвоприношении, приезжали родственники и односельчане, проживающие в городах Баку, Ереван, Кировабад и др. После вынужденного переселения в Армению, и в условиях закрытых границ с Азербайджаном, армяне-беженцы были лишены своего исторического места паломничества. В новой и непривычной среде религиозной культуры азербайджанские армяне со временем стали принимать локальные «правила» религиозных практик и верований в святые камни (которые они иногда называют «Панд»). Часто практики и нарративы беженцев о местночтимых святых находятся в контексте локального религиозного дискурса, который дополняется религиозным дискурсом, свойственным армянам из азербайджанской среды. -Эта часовенка над святым камнем была построена бывшим владельцем дома, азербайджанцем. Он поведал нам, что земля из под этого камня имеет лечебные свойства: нужно эту землю смешать с пеплом из тондыра, солью и водой и положить на рану, вот так (показывает) и боль непременно пройдет… Мы делаем жертвоприношения нашему святому в третье воскресенье августа, в день Панда. Согласно нашему обычаю мы святыню называем «Хач [арм. крест]», а местные жители называют «Сурб [арм. святой]».[4] (рис. 2.)

Эта цитата из интервью с беженкой из Азербайджана является ярким примером того, как происходит сложный процесс наслоения религиозных повседневных и исторических практик, нарративов, артефактов, дискурсов в рамках одного локуса. Это свидетельствует о том, что историческая память коллектива не является отражением в сознании носителей культуры исторических фактов, а определяется, как динамический процесс конструирования смыслов, придаваемых ныне существующим реалиям. Локальные предания и ритуализация придают значение различным объектам окружающего мира. В силу того, что эти значения интернализируются, нарративы определенным образом обуславливают выбор когнитивных, нарративных и поведенческих стратегий.

В деревне существует конкурентная борьба почитателей локальных культов, что, в свою очередь, находит символическое отражение в нарративах, где священный обьект или некие потусторонние силы самостоятельно устанавливают правила ритуального поведения, указывая людям, кто, где и как должен совершать соответствующие ритуальные действия. В рассказах местных армян о подобных святынях обычно повествуется о снах или видениях, требующих от человека приготовить тот или иной вотивный артефакт (обычно именуемый [арм. shushpa] — древний, старый — иконы, тканые изделия с вышивкой, деревяные или глиняные кресты и т.п.) и принести в дар «святому».

Статус конкретной локальной святыни непосредственно связан с верой в ее чудотворную силу (излечение от болезней (бесплодие,обмороки, бородавки), спасение от смерти (разрушение дома) и т.д.). -Несколько лет назад мы жили в этом доме (показывает на полуразрушенный дом). Ночью моей маме во сне явился святой и говорит: «я больше не могу удержать тяжесть стен дома». Тогда моя мама проснулась и вместе с бабушкой выбежали из дому и в тот же момент он рухнул. Так наш «святой» спас нас.[5] Формирование подобных контр-интуитивных репрезентаций, обладает по мысли Бойера специальным потенциалом для привлечения внимания и, соответственно, способствует обособлению сакральных норм, действий и символов.

Народная религиозность является пространством экспериментов, где нормативное приходит в соприкосновение с эмотивным (отсюда — высокая эмоциональная заряженность и драматизм этих практик), где в отличие от институциональной религии, часто доминирует религиозность женщин, где рецепция религиозных текстов отличается конкретностью и буквализмом (иногда — более радикальным эсхатологизмом и настроенностью на чудо), но где, в то же время, для практик характерны импровизация и прагматизм, где основной, канонический письменный нарратив смешивается с малыми локальными и, как правило, устными нарративами. Описанные в тексте интерпретации религиозных практик беженцев, их нормативные и эмотивные восприятия новообретенного «сакрального пространства», сыграли значительную роль в процессах интеграции в новой социальной среде.

Таким образом, истории, записанные спустя более двух десятилетий после переезда на новую территорию, проливают свет не только на прошлое этих людей, но также демонстрируют результаты их адаптации и интеграции как в физическом так и в символическом пространстве. Именно эти воспоминания конструируют новое социальное пространство регионов, где были компактно расселены беженцы из Азербайджана. Процесс освоения «новых» мест жительства проходил параллельно процессу формирования социального пространства, и в частности, социальных границ между беженцами и местным армянским населением.

[1] В 1929 году латинский алфавит («яналиф») был утвержден для письма на азербайджанском языке. Это была советская политика снижения влияния ислама в тюркских республиках, которые все без исключения до 1929 года использовали арабское письмо. [2] ПР, село Мец Масрик, 08.2014, «Святой камень [арм. Ankhach] — Без креста». [3] «Панд» – сокращенное имя святого Пантилеймона. Христианский святой, почитаемый в лике великомучеников, целитель, врач безмездный. Память совершается в Православных церквях 27-июля по юлианскому календарю. Святой Пантелеймон был одним из самых почитаемых святых в Кавказской Албании еще в раннем средневековье. Согласно историческим сведениям историка Е. Лалаяна «Монастырь Св. Пантелеймона был построен на вершине одноименной горы… На месте, где сейчас стоит маленькая купольная часовенка, в стародавние времена стоял большой монастырь с церковным братством. Сегодня только в день празднования Успения Пресвятой Богородицы народ ходит в паломничество туда». [4] ПР, село Мец Масрик, 08.2014, «Святой камень [арм. SurbKhach] — Святой крест». [5] ПР, село Мец Масрик, 08.2014, «Святой камень — возле дома Марго.Ссылки

Литература

Автор: Эвия Оганнисян (Evia Hovhannisyan) © Все права защищены.